本片為第49屆香港國際電影節選片之一,我於 18/4/2025 在時代廣場戲院觀看。

女主角 Joana Santos 的表現極好,幾乎沒有「演」的感覺,甚至有令人以為是紀錄片般本色演出的錯覺,編導亦能在情節變化不多的設定下維持故事的追看性,我給8分。

導演 Laura Carreira 來自葡萄牙,現居蘇格蘭愛丁堡。《On Falling》是她首部劇情長片,2024 年在多倫多國際電影節全球首映,並在第 72 屆聖塞瓦斯蒂安電影節獲得最佳導演獎。該片也榮獲第68屆英國電影協會倫敦影展 Sutherland Award。第二部長片製作中。

她渴望愛情。

飯堂上,一個看起來酷酷的馬尾男開口,問她今天的餐味道如何。

普普通通。

我今天吃咖哩雞,也還好。馬尾男回。

面前色香味全無的食物,在腦海的幻想裏都是山珍海錯。

平日下班後你會做什麼?

大多數時間在休息,她回答,用叉撥散馬鈴薯泥。

我可忙的,洗衣服、晾乾、折好。馬尾男說。

初次交談,說著城市廢話,連名字也沒有問。但她的眼裏有傾慕之意。

幾天後,同事傳來馬尾男離開了的消息,自殺。

上帝帶走馬尾男後,換上一位壯碩憨厚的司機男。

這回她更主動了,藉著酒精,她把臉輕輕靠在司機男的肩上。司機男不為所動,拿起手機,說了點天氣真爛之類的話。

隔天,她回到倉庫如常上班執貨。

她渴望離職。

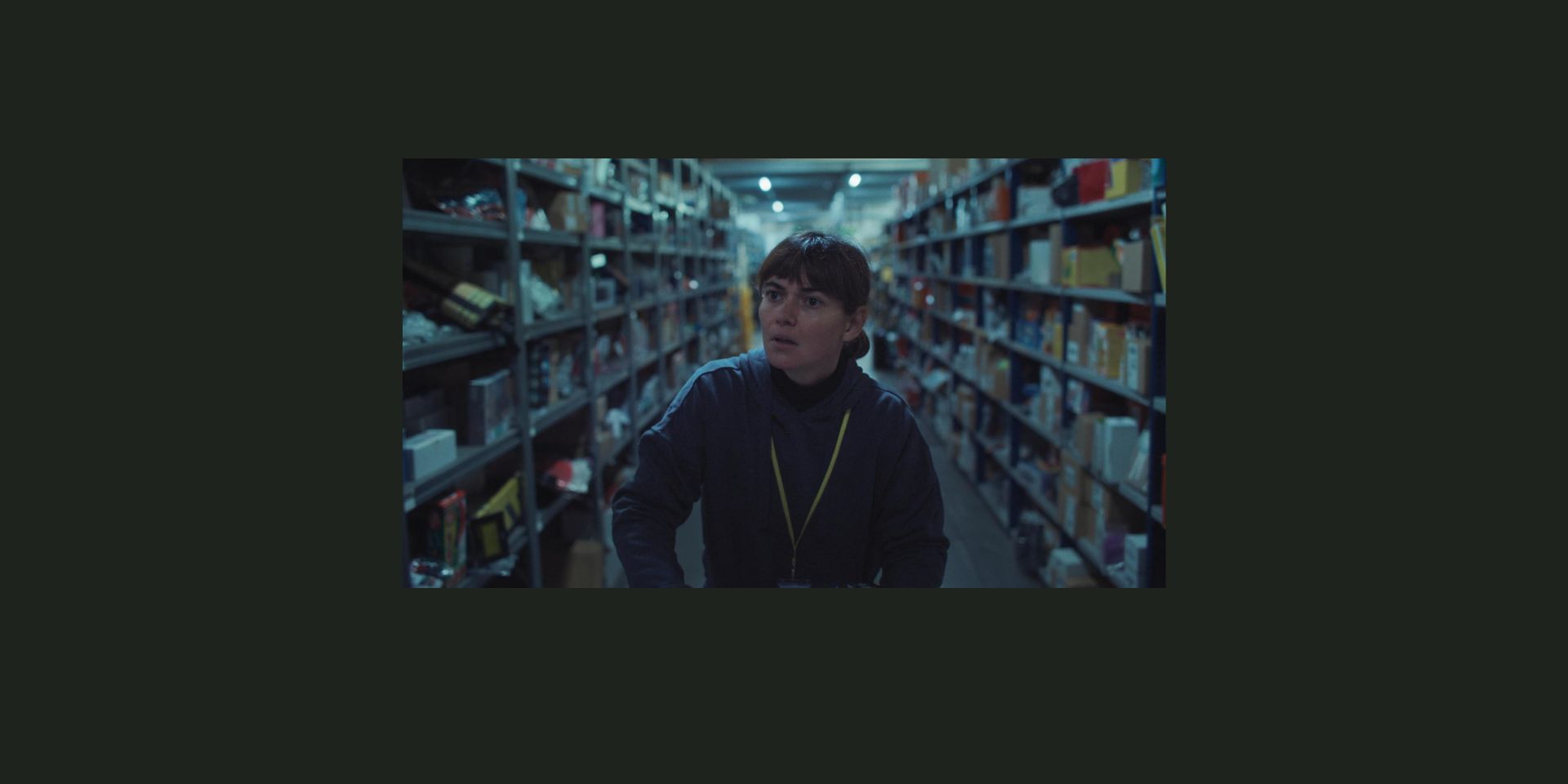

工作太枯燥了。每天來回於一排又一排的貨架,重覆掃瞄條碼,條碼,以及更多的條碼,確保每一件貨物都符合貨單的描述。像是在墓園裏巡查一樣,確認墳地下躺著的與墓碑上刻著的必須是同一人。

上帝不會在這一點上疏忽。

只是人類有時候會不聽話,在貨單上做點手腳,改換條碼標籤,偷偷把貨件換掉,自以為做了好事,有能力勝過上帝。

是啊,她也覺得自己心地善良,為什麼生活卻這麼苦悶。

一同在倉庫上班的同鄉說,想要找一份可以坐著的工作。

你想想看,坐整天又有人付你薪水,多好。同鄉開車去上班途中說著。

於是她覺得自己也可以,反正她們是同鄉嘛,既然對方有此打算,她也不妨跟隨。

一天,面試的機會來了,她想請假,但是公司的程序不允許,所以她佯裝生病,告病假去面試。

自我介紹時她語塞。

這時她意識到,上帝似乎忘記了這一段的程式碼,以至於她像當機一樣,大腦運算不到任何句子,只好以淚水總結介紹。

隔天,她回到倉庫如常上班執貨。

她渴望甜食。

喝咖啡得加五包糖、士多啤梨果醬、朱古力曲奇、朱古力代替午餐、雙份精美切件蛋糕、杯子蛋糕一次來三個。

女人嘛,愛甜食。

既然工作無法控制,至少她仍然主宰著一些什麼。

雖然薪水就那麼一點點,但甜食總是得吃。血糖升了,心情自然會變好。

心情好看起來也比較漂亮。畢竟她的自尊還未認輸。

何況她覺得自己也不胖。

真的啊,有一個晚上她在餐館宵夜,一個胖女人來拼桌,卻差點因為桌椅太窄而坐不下呢!

有禮貌是一回事,但胖就是胖,她和其他人不一樣。

隔天,她回到倉庫如常上班執貨。

她渴望改變。

蘇格蘭多雨的天氣,就如那段重覆、乏味、機械的流水線作業,連綿到永遠,彷彿不會有停下的一天。

一份隨時可以被取代,沒有前途的工作,持續用最小的力度暴露她的命運,消融著大部分個性(假定她有)。

就連求變的意志,也日復日被社交媒體磨蝕。

她只好累躺在公園的草坪,像要聆聽大地之母的開示一樣尋求安慰。

你漸漸地意識到,上帝造人的時候確實沒有量度好成分,祂沒有賦予她改變的能力。

對於改變,她毫無頭緒。

你在一旁光著急,嘗試替她分析處境,釐清盲點,擘劃一系列變革方案,並給予足夠的鼓勵。

可是她就是前進不了。

她依賴著某種你無法理解的想望,期盼,認為陽光終究會照亮陰冷的愁眉。只要更換了場景,命運便會給她安排另一個角色,逃離倉庫,抵達理想之地。

至於理想之地在哪個方位,其上有些什麼值得過的生活,她一概沒有概念,亦想像不出個所以然。

隔天,她回到倉庫如常上班執貨。

只渴望,然後沒有然後

你不願意替 Aurora 的情況命名為平庸,因為你在旁目擊整個過程,有一點於心不忍;同時你又想不到別的話語,好讓處境顯得不那麼尷尬。

你好想叫她調整心態,挖掘興趣,主動地爭取些什麼;或是趟開心房,去學習、訓練、試錯,充實自己;甚至放下自我,融入到群體生活,收看影集打發時間,參與話題。

但她就是做不到。

這類人在你我身邊都有,大多心腸不壞,會辨別大是大非,像普通人一樣偶爾也貪小便宜,也會適當的維持自己的外觀,走出來人模人樣。

他們對生活沒有熱情,對自己沒有要求,對未來沒有想像,但懂得抱怨,懂得說出問題的所在。

他們花大量的時間在社交媒體,能量用在瀏覽別人營造出來的美好生活。沒有興趣,沒有喜好。每日會準時上班,持守本分,卻又不求突破,把自己收容在舒適圈(所謂的,但其實他們不舒適)。

改變於他們而言是件困難的事。他們有改變的意識,但欠缺執行改變的能力。

如同電影名稱《On Falling》,Aurora 只能一直墜落,往下掉,甚至穿過地獄,連撒旦也交叉雙手,搖頭示意不接收。

導演刻意把鏡頭聚焦於貨倉、宿舍、車廂等灰暗的空間,同時極少插入空鏡,運用壓迫的時空助燃壓抑,增強無力感。全片沒有任何一個屬於 Aurora 的空間和物事,所有場景都是別人、租用或公家的。成排的啞白燈管,飽和度極低的色調,厚重而沒有剪裁的服裝,就連喜歡的眼影都是憂鬱的藍色,觀眾置身一片冷漠、寒冷的異域。

當波蘭人端出溫熱的燉肉鍋,導演試圖藉由鮮艷的茄紅素隱喻外勞間熱心的互助精神(那是全片唯一有 close up 的食物鏡頭),Aurora 卻好像心在不焉,接收不到這種正面的能量輸送。反之,她視好意如無物,若無其事地偷走司機男的零食,散播宿舍有鬼的謠言以卸責。

她心裏念茲在茲的,只有甜食。

站在甜點店前的 Aurora,眼睛炯炯有神,從店員手上接過蛋糕盒,便急不及待的用手指沾上一口品嚐。

彷彿那是窒息邊緣的氧氣罩。

生活的架構、內容和經驗,只剩下甜食作為一項鮮活的證據。

謹以此文警惕自己。

22/4/2025

image source: IMDb

Follow 我的 instagram | Facebook | Spotify

副牌 Weeping Serenade instagram